Le 10 juin 2025, avec l'Association "Malentendant38", nous visitons l'exposition "Pintare O Brasil" de José Antonio Da Silva.

Notre guide préféré Eric va nous faire découvrir ce peintre.

L'exposition se tient du 12 avril au 6 juillet 2025 au Musée de Grenoble. Elle est organisée dans le cadre des échanges culturels avec le Brésil.

C'est un commissaire espagnol, Gabriel Pérez-Barreiro, qui a travaillé sur l'exposition.

Il met en relief les liens entre Da Silva et l’art brut (Jean Dubuffet) et son intégration au programme Brésil‑France.

Cette rétrospective est la première exposition monographique en Europe consacrée à ce peintre brésilien, avec environ 40 tableaux provenant de collections muséales et privées au Brésil.

Dans la salle d’introduction, Eric nous présente l’artiste.

José Antônio da Silva est né à São Paulo, dans la région rurale de São José do Rio Preto.

Il est issu d’un milieu très modeste, il est autodidacte et a travaillé comme ouvrier agricole, coupeur de canne à sucre et laboureur avant de peindre.

Il appartient au mouvement de l'Art Naïf parfois rattaché à l’art brut, mais avec une dimension sociale et politique forte.

Il a peint sans formation académique, avec une grande liberté de composition et des couleurs vives.

Son style a évolué d’une naïveté narrative (des scènes de plantations, de récoltes, de fêtes villageoises) vers une peinture plus expressive, gestuelle et symbolique.

Il a peint des paysages agricoles, la condition des travailleurs ruraux, la nature menacée par l’industrialisation et aussi des scènes religieuses et des portraits intimes.

Son œuvre plonge directement ses racines dans son quotidien de travailleur rural brésilien. Il se définissait lui-même comme pintor caipira (peintre campagnard).

En plus de peindre, il a écrit des récits et des poèmes en portugais, souvent centrés sur la vie à la campagne et les injustices sociales.

Il n’a pas eu de maître, mais son travail a parfois été rapproché de Dubuffet et de l’art brut. Il admirait aussi Van Gogh pour sa liberté de geste et de couleur.

Il a dit : "« Pinto o que vejo, o que vivo, o que sinto. O mundo da roça, da gente da terra. » (Je peins ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens. Le monde des champs, des gens de la terre).»

Ses signatures sont ostentatoires, caractéristiques et intéressantes à observer, car elles reflètent son identité de peintre autodidacte et son rapport direct à son œuvre.

L’écriture est souvent manuscrite, peinte directement au pinceau, assez lisible, parfois maladroite ou irrégulière, ce qui renforce l’aspect naïf de son travail.

Sur certaines œuvres, la signature est placée librement, presque intégrée à la composition.

Son œuvre est aujourd’hui présente dans plusieurs musées brésiliens (MASP à São Paulo, Musée d’Art de Rio) ...

Dans cette salle d'introduction sont exposées ses premières œuvres – autoportraits, portraits de famille, qui illustrent son style naissant.

Portrait de ma femme Rosinh_1957_don de Theon Spanudis_Collection Museo de Arte Contemporâna da Universitade de Sao Paulo

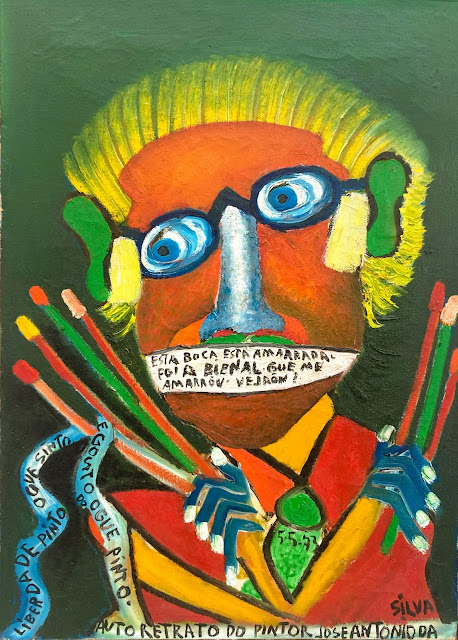

Autoportrait_1973_Collection Orandi Momesso

Autoportrait_1976_Collection particulière

Malgré les éloges qui l'accompagnent depuis ses débuts et sa participation aux premières éditions de la biennale de Sao Paulo en 1957, Silva est rejeté par le jury qui a modifié les critères de sélection afin d'homogénéiser les oeuvres présentées.

Cette décision est une rude épreuve pour l'artiste qui vit très mal cette décision. Dans une réaction de colère il se peint ballonné comme muselé par les organisations officielles et dans le tableau "les pendus

de la Biennale", il représente le jury pendu à une potence.

Dans ce portrait, Da Silva se représente censuré par les autorités de la biennale de Sao Paulo.

Le texte inscrit sur le bandeau dit : "Cette bouche est bâillonnée, la Biennale m'a réduit au silence, vous voyez ?".

L'artiste s'est emparé de toutes les occasions qui se présentaient à lui pour exprimer sa rage envers les élites culturelles qui avaient soutenu son travail à ses débuts pour se détourner de lui ensuite.

Autoportrait_1973_Collection Orandi Momesso

Les pendus de la Biennale_s.d_Collection particulière

Boîte de couleurs_1957_Collection José Roberto Bortoletto Junior

La deuxième salle “la vie rurale”, présente des oeuvres de l’après-guerre abordant les plantations de café et coton, le travail des champs, et les conditions sociales difficiles.

Sa région d'origine est une terre d'agriculture intensive, lié à la croissance rapide de l'industrialisation et de la consommation au Brésil après la 2e guerre mondiale.

Ces champs s'organisent en ligne de fuite vers un horizon dégagé à l'infini.

Il peint de manière expressionniste, associant palette lumineuse et formes simples.

Les queimadas (brûlis) sont d'autres paysages récurrents dans l'oeuvre de Silva.

Pour représenter cette pratique de terre brûlée Silva crée des compositions quasi abstraites par l'association de couleurs chaudes des flammes aux modelés tortueux des troncs calcinés.

Il écrit "A tort ou à raison je suis Silva, et pour parler du Silva que je suis, je vous amène moi-même toute une série de nouveautés. Nous allons voir notre Brésil riche en fleurs... je suis le Brésil et je peins le Brésil... je suis le sol même du brésil."

Champ de coton_1974_Collection Vilma Eid

Sans titre_1977_Collection Lucas Arruda

Sans titre_1977_Collection Lucas Arruda

Champ de coton avec arbres coupés_1975_Collection privée

Champ de coton _1953_Collection privée

Brûlis _1950_Collection particulière

Brûlis _1971_Collection particulière

Brûlis _1980_Collection Orandi Momesso

Brûlis _1970_Collection privée

La salle “écologie et mondialisation” présente les tableaux de la période 1950–1960.

Ses palettes s’enrichissent de couleurs vives, horizons hauts, pointillisme influencé par Van Gogh.

Ce sont des figures de plantations intensives et de paysages dégradés par le climat, la mondialisation.

La destruction de la nature est un message très actuel.

Il commence par peindre des villages, un thème abordé toute sa vie.

Il montre la dure vie des communautés de sa région et leur soumission aux aléas climatiques comme les sècheresses et les inondations qui affectent les récoltes.

Parallèlement, il témoigne de l'intense travail de récolte et le traitement des cultures avec des scènes rurales avec des personnages stylisés.

il témoigne de son fort attachement à la vie et aux valeurs de ces villages.

Il écrit : " Dans mes tableaux je dépeins toujours quelque chose de concret et d'utile, surtout les lieux magiques de notre Brésil, avec notre vie et en particulier la vie dans les campagnes brésiliennes. Tout ce que j'ai vu et vécu dans mon enfance, je le mets aujourd'hui sur mes toiles."

Troupeau se reposant dans l'enclos_1956_Collection Vilma Eid

Sans titre_1980_Collection Alexandre Martins Fontes

Sans titre_1979_Collection Vilma Eid

Battre le coton_1975_Collection Vilma Eid

Champ de coton_1969_Collection Vilma Eid

Opération chirurgicale_1956_Collection Orandi Momesso

L'abattage_1949_Collection Marta et Paulo Kuczynski

Destruction par la sècheresse_1951_Collection Orandi Momesso

Paysage rural et paysans avec des houes_1948_Collection Orandi Momesso

La salle “technique et geste” fait un focus sur son énergie expressive avec les couleurs intenses, la présence du geste, les touches spontanées.

Il peint de nombreuses natures mortes illustrant son goût pour les choses simples du quotidien.

Ces peintures témoignent de sa capacité à créer des compositions synthétiques fortes à partir d'objets comme un bouquet de fleurs ou une corbeille de fruits.

dans certaines de ses peintures l'introduction d'une touche de pointillisme donne un rythme particulier sur la toile.

Il écrit : "Avec de la peinture à bois pour peindre les portes et les fenêtres, j'ai fait de la vraie peinture car le monde en avait besoin."

Sans titre (pastèque et main)_1968_Collection Alexandre Martins Fontes

Panier de fleurs_1976_Collection Ladi Biezus

Vase de fleurs_1976_Collection Orandi Momesso

Panier de fleurs_1966_Collection Orandi Momesso

Sans titre_1981_Collection Alexandre Martins Fontes

Pastèque_1956_Don de Theon Spanudis_Collection Museu de Arte Contemporanea da Universidade de Sao Paulo

A plusieurs reprises au cours de sa carrière, Siva s'essaye au pointillisme.

Aux yeux de certains critiques d'art, il renie son style "populaire" ou "naïf" qui ne doit selon eux souffrir d'aucune influence. Silva défend alors sa liberté d'utiliser le langage visuel qu'il veut.

Dans ce tableau, comme dans beaucoup d'autres, Silva choisit comme couleurs le vert et le jaune du drapeau brésilien.

Nature morte en pointillisme_1951_DCollection privée

Dans la salle “traditions religieuses”, on voit qu'elles sont profondément ancrées dans les campagnes brésiliennes. L'année est rythmée par les fêtes auxquelles toute la communauté participe, et l'église est au centre de la vie sociale.

Silva interprète souvent les scènes de la crucifixion qu'il évoque sur la place du village ou des prophètes ou des saints dans les plantations de coton. Les tableaux sont connectés à une religiosité populaire.

L'entrée dans Jérusalem_1975_Collection particulière

Le Christ Rédempteur dans la baie de Guanabra_1980_Collection Ladi Biezus

Jésus sur la croix_1956_Collection Orandi Momesso

La sainte cène_1968_Collection Orandi Momesso

Tempête pour la mort de Jésus_1977_Collection Ladi Biezus

Descente de la croix_1955_Collection Orandi Momesso

Dans la dernière salle sont exposés les épouvantails qui sont un motif récurrent et très parlant chez José Antônio da Silva.

Ils incarnent plusieurs couches de sens dans son univers rural et symbolique.

Ils ont un élément du monde rural car ils protègent les plantations de maïs, de coton ou de canne à sucre.

Pour celui qui peignait la vie des champs qu’il connaissait intimement, l’épouvantail fait partie du décor quotidien.

Mais chez lui, l’épouvantail dépasse la simple fonction agricole, c’est un double du paysan, figé, seul dans le champ, exposé au soleil, à la pluie, au vent, comme le travailleur de la terre, exposé et vulnérable.

Il incarne aussi la solitude du monde rural, la dureté de la survie.

Certains critiques voient l’épouvantail comme un symbole de résistance, un être « debout », planté là pour défendre les cultures.

Il devient aussi parfois, l'alter ego de l’artiste, fragile mais obstiné, rustique, modeste et relié à la terre.

Il les peint souvent, au centre du champ, dressé au milieu de plantations de coton ou de maïs avec des bras en croix, des haillons, un vieux chapeau, parfois presque humain.

Les couleurs sont vives, les traits naïfs, le décor est foisonnant, mais l’épouvantail reste immobile, un point d’ancrage.

Epouvantail dans un paysage_1950_Collection Ana Paula et José Luiz Carneiro Vianna

Epouvantail _1951_Collection Orandi Momesso

Ouragan_1973_Collection Orandi Momesso

Troupeau de moutons sous la pluie_1980_Collection Lucas Arruda

Pâturage _1968_Collection Orandi Momesso

Sans titre_1981_Collection Alexandre Martins Fontes

Petit train du "grand palais"_1986_Collection particulière

José Antonio da Silva écrit :

"Je me compare à une feuille séchée ballotée par le vent.

Je vis sur terre, je suis né dans la terre.

J'ai grandi dans la terre, et je vais à la terre.

Je suis le Brésil, je suis la flore, je suis un tronc déraciné.

Je suis une route déserte.

Je suis une vieille cabane sur le bord de la route.

Je suis un arbre sec sans branches.

Et à la fin je suis Silva."

Silva n'a jamais quitté sa région natale.

Fier de son identité il se nourrit de l'histoire du Brésil en qualité de peintre et aussi en tant qu'auteur, poète, chanteur, compositeur.

Son existence voit se succéder des périodes de grandes pauvretés et la reconnaissance nationale et internationale.

Il a connu le désaveu de ses pairs, puis la reconnaissance artistique.

Quelques soient les sujets choisis, scènes de villages, paysages, épouvantails, nature morte, la narration est toujours riche en couleurs à l'image de son personnage.

Dans son oeuvre, sous l’apparente gaieté de ses couleurs, il critique la modernisation agricole, la déforestation et l’exploitation du monde rural.

Ses toiles dénoncent, les plantations intensives, l’exode rural, l’impact du climat, les inégalités sociales au Brésil.

Son œuvre a donc une forte résonance écologique et sociale, bien avant que ces thèmes ne deviennent actuels.

Il faut voir cette exposition car c'est une première en Europe qui met en lumière un artiste majeur de l’art naïf brésilien et elle offre un regard poignant sur l’agriculture, l’écologie et les impacts sociaux à travers un art vibrant et engagé.

Il est considéré comme l’un des plus grands représentants de l’art naïf brésilien et est parfois surnommé « le Van Gogh brésilien ».

Texte de Paulette Gleyze

Photos de Gérard Gleyze

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire